失忆症不仅是医学难题,更是一场关于自我与记忆的探索之旅。本文以科学方法为核心,结合实操策略与真实案例,为患者及家属提供系统化复原路径。

一、核心机制解析:理解记忆的“编码—存储—检索”模型

记忆的形成依赖三个关键环节:信息编码、存储巩固和检索提取。失忆症的本质是这一链条的断裂,可能由脑损伤、心理创伤或疾病引发。根据成因,失忆症可分为两类:

1. 心因性失忆:由心理创伤或应激事件触发,患者可能选择性遗忘特定经历或身份,例如创伤后应激障碍(PTSD)引发的记忆片段丢失。

2. 器质性失忆:由脑外伤、阿尔茨海默病等生理病变导致,常伴随认知功能全面衰退,如海马体损伤引发的长期记忆缺失。

关键策略:针对不同失忆类型,需优先通过医学检查(如MRI、认知评估量表)明确病因,再制定个性化方案。

二、阶段式复原策略:从基础训练到综合干预

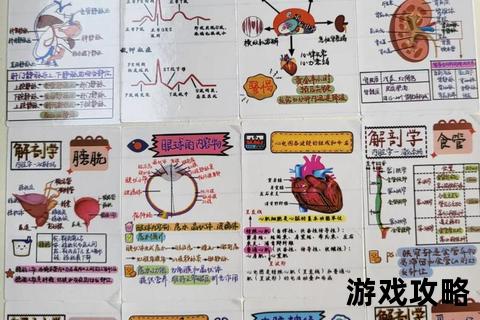

1. 基础训练:重建记忆的“硬件系统”

2. 进阶干预:心理与生理协同修复

3. 综合疗法:多维度整合资源

三、工具与资源应用:高效利用“记忆外挂”

1. 数字辅助工具:

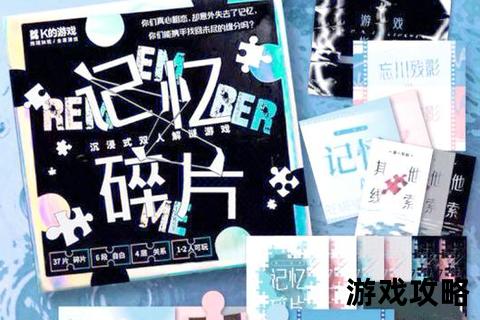

2. 社会支持网络:加入失忆症互助社群,分享康复经验;家属可通过“记忆盒子”(收纳具有情感意义的物品)帮助患者重建身份认同。

四、用户反馈与案例:真实经验的价值

五、未来趋势展望:科技赋能记忆修复

1. 基因编辑技术:CRISPR在阿尔茨海默病模型中的实验显示,靶向修复tau蛋白异常可延缓记忆衰退。

2. 脑机接口(BCI):马斯克Neuralink团队尝试通过芯片直接读取海马体信号,未来或实现记忆数据化存储。

3. 虚拟现实(VR)疗法:Meta等公司开发沉浸式场景模拟系统,帮助患者通过虚拟环境重建记忆链。

记忆复原是一场需要耐心与科学的持久战。无论是借助传统训练还是前沿科技,核心在于构建“生理—心理—环境”三位一体的支持体系。每一次微小的记忆闪回,都是通往完整自我的里程碑。